郊野之物:关于杨心广的《三根木头》

撰文:程惠雯

三根木条由短至长依次排列,直立于地面,斜倚在白墙之上。木条的形态经过一定程度的人工规整:两端呈椭圆状,粗细大体一致,显露出某种“规范化”的秩序。然而木质的表面仍保留裂缝与粗糙的痕迹,其原始状态并未完全被抹消。在每根木条前的地面上,堆积着被剥离下来的木屑,置于木条右侧墙上的钳子暗示了艺术家人为地将木屑从木头上取下的过程。在这组作品中,杨心广通过对郊野之物的改造,提喻了人类对自然物所施加的强制性介入与塑造。

杨心广的创作始终与北京郊区的生活经验紧密相关。从黑桥到燕山脚下,在城市化快速推进的同时,他也不断迁徙。郊区既是城市扩张的缓冲地带,也是工厂、闲置土地、物料堆积与野生植物共存的复杂空间。在中国语境下,郊区不同于西方近代意义上的“花园式的住宅区”,它往往呈现产业园、商品房与村落并置的状态,既依赖城市,又维系与乡村的紧密联系。正是在这种模糊而混杂的地带,木、石、草、土等材料成为艺术家日常随手可取的资源。郊区的稳定、疏朗与野性,不仅为他的创作提供了物质条件,也构成其作品经验的精神背景。

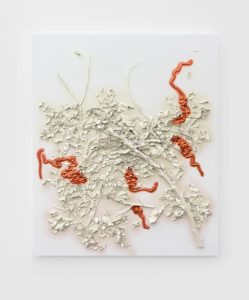

杨心广早期受到日本“物派”的启发,关注自然之物的存在,但与“物派”强调物自身的本体性不同,他更倾向于通过工具和行为的介入,为自然物创造新的处境和场域。如《三根木头》通过呈现自然物的不完整与不舒适姿态,揭示了人类对自然与物的操控与暴力介入;而《山林》、《Hello》、《抚摸》及《土壤之上》系列中,艺术家在自然物、工业材料、人造物以及文字的交织中展开实践,呈现出郊区空间中自然与人、人造物之间复杂的并置、角力与共生关系。

进入杨心广近两年的创作,《郊区》系列进一步淡化甚至隐形了人在其中的作用。艺术家以更为谨慎的姿态进入郊区现场:他通过记录与行为的方式参与自然。然而这种介入几乎不对自然产生直接影响,而是使他自身成为被自然包裹和容纳的一部分。同时,在《红陶》、《青瓷》系列中,他使用取自自然的原料,如黏土、高岭土,承载自然循环中即将凋谢或死亡的植物,保留了自然的物质性,并巧妙地弱化了人类的介入和存在。在这些作品中,自然获得了优先地位,人的参与被有意弱化,艺术家反人类中心主义的立场得以更好地凸显。