「聚像」用低科技看后自然:关于简鸣谦的作品《助忆景观》

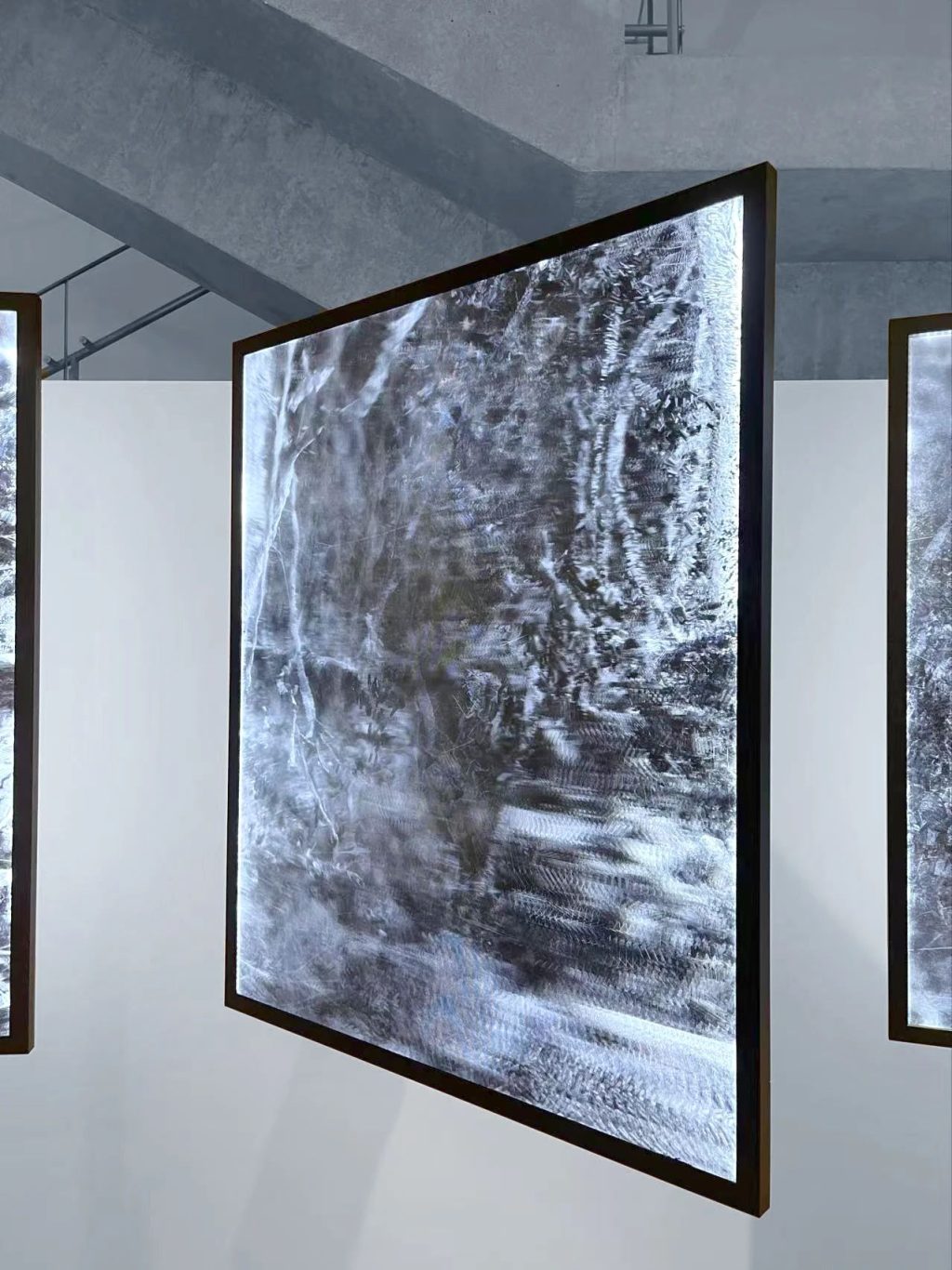

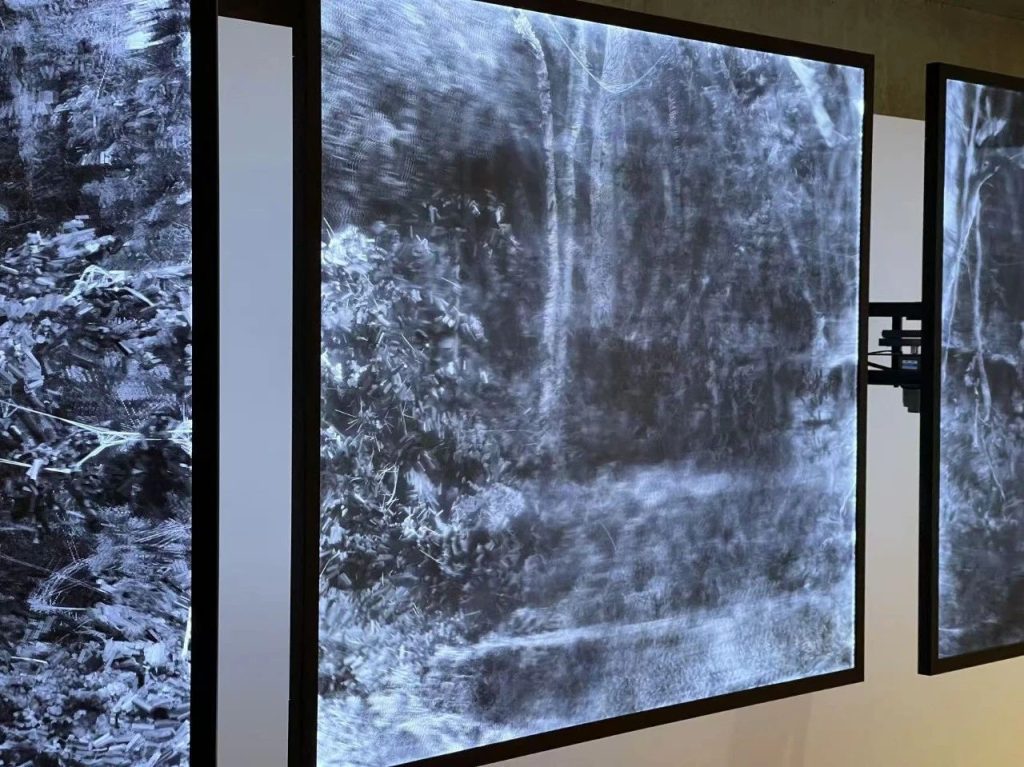

简鸣谦(Tobias Klein)的动态装置《助忆景观》在北京艺术与科技双年展的现场——一个充斥着A.I.图像、电子脉冲、生物数据、虚拟现实等技术和话语的空间——显得格格不入,甚至有些“复古”与“朴素”之感。

四块黑框灯箱面板横向排开,通过电动转环无序地彼此独立运动,整件作品最具有科技含量的部件可能只是这些转环中的电动马达。面板中的图像——也是整件作品最具信息含量的部分——亦是由黑白灰所构成的“低端”风景。

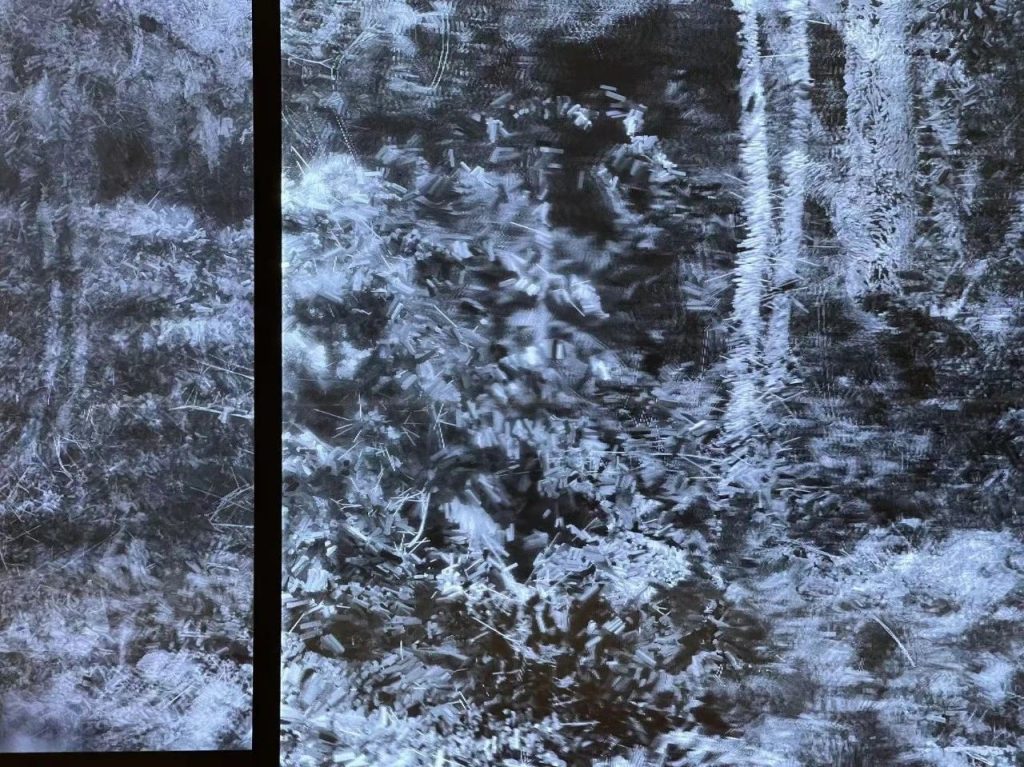

这种“低端”一方面是媒介上低科技的再次使用,图像以光栅透镜(lenticular lences)的方式印刷和输出。这一已有百年历史的造幻技术是如今所有肉眼3D技术的鼻祖,更在一场科技艺术的展览中呼唤起观者的怀旧情绪和往昔回忆。光栅印刷的低科技带来了“低端”第二方面的体现:显像上的不精确。在光栅印刷本身粗糙的质感之外,艺术家还在同一幅画面中应用不同的光栅,使在同一角度观看同时产生运动与静止、立体与平面、清晰与模糊的视觉效果。在如今不限追求高帧率和高画质的时代,这种图像无疑是低效、低能和令人疑惑的。

“低端”的第三方面是景观图像的非精致与非典型,画面中的“景观”(landscape)不是艺术史语境中凸显审美的类型图像,而是看似任意和随机抓取的林间和草丛,在光栅材料和转环运动的加乘下形成了一幅幅几乎碎片和像素化的抽象画面,并且在不稳定地持续变化中。艺术家对现实风景进行3D扫描,再重组和再现于光栅版之上,构成了一种在高低科技转换之间饶有趣味的技术张力。

保持与种种高技术间的距离,可以呼应艺术家所提出的“数字工艺”(digital craft)的主张,即在数字技术制造能力的加持下,重新定义手工艺的创造,在技术与工艺、数字与物理、虚与实之间重新划定平衡点。《助忆景观》应对着我们对于自然记忆的误差与不可靠,同样回应着生活方式中的一种对于“模拟”(analog)技术的再次推崇。与以二进制所代表的数字(digital)讯息相对,模拟讯息是前数字时代的声响、温度、速度、压力、电压等可感知的物理信号。对于机械手表、胶片相机、黑胶唱片等“模拟设备”的回溯式狂热,反映出人们对于深度数字化生活的疲劳与麻木。

《助忆景观》犹如当代艺术和展览语境内的一个模拟物件,在技术与艺术争奇斗艳的赛道上,在追逐将更先进的技术融合进艺术的趋势下,给予了观众一场久违的“数码排毒”(digital detox)。作品中被模糊和转译的景观同时象征着一种后自然(post-nature)的状态,也许在人类世开启之时自然就逐渐失去了其真实的面貌,我们不断在回忆却又无力去重返的也只不过是自然的一幅幅残像余影。