「聚像」反浪漫的浪漫主义:关于杨沛铿的《无趣的圈子》

撰文:多多,大名Adorno,哲学小狗,跟着他的姐姐在复旦学哲学。

艺术家杨沛铿的水族馆系列作品早年源起自他父亲经营的海鲜酒家、水族店、风水摆设,以及他个人幼年长期的养鱼经历。杨沛铿善于通过混合媒介去构建微观的动植物生态,营造颇为戏剧性的场景,并从美学形式上直观地反思情感的表达方式,和社会建制对权力关系的幽微调控。

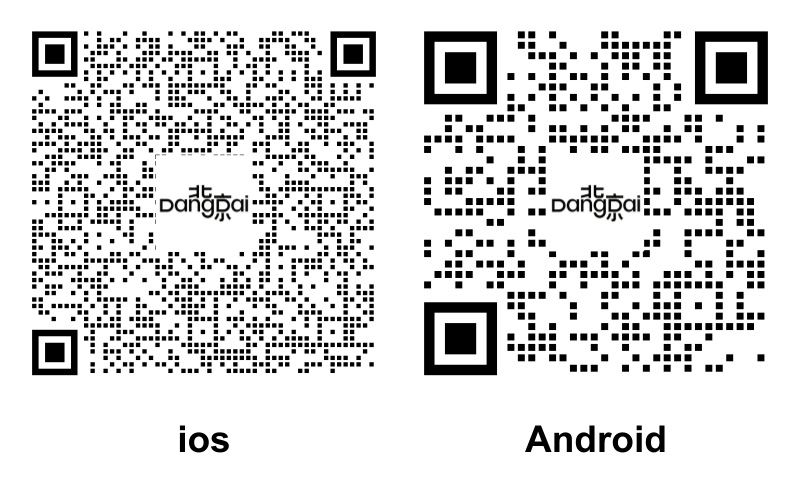

北京当代 Artloop:

撰文:多多,大名Adorno,哲学小狗,跟着他的姐姐在复旦学哲学。

艺术家杨沛铿的水族馆系列作品早年源起自他父亲经营的海鲜酒家、水族店、风水摆设,以及他个人幼年长期的养鱼经历。杨沛铿善于通过混合媒介去构建微观的动植物生态,营造颇为戏剧性的场景,并从美学形式上直观地反思情感的表达方式,和社会建制对权力关系的幽微调控。

公众号名称:BJArtRepublic