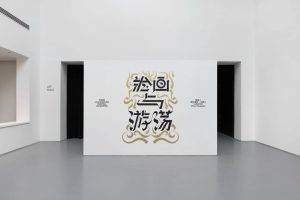

「声场」走进绘画的荒野,踏入游离的迷途:对话刘商英

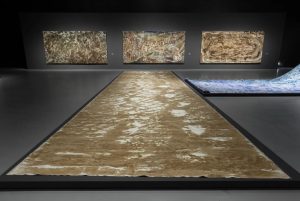

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

图片提供:星空间

本期「声场」我们对话艺术家刘商英。他的最新个展“绘画与游荡”正在北京的星地艺术中心展出,他向我们讲述了他为何游走于荒野与城市,以及自然环境是如何启发他走出一条独特的绘画路径。

《寻羊》在刘商英个展“在世界之间行走”展览现场,2022

©西海美术馆

LSY:2011年暑假,偶然机会跟朋友自驾去到西藏阿里,玛旁雍错的风景给了我很大的震撼。我沿路上画一些写生的时候,就觉得心中的问号一下更大了,因为这个景观所给我的感觉,在我之前的写生经验里是完全“画”不出来的。回到工作室后,我尝试将记忆和感受进行一种转换,也试着结合中国传统和西方表现性绘画的语言。之后再次去往西藏,我试图在行驶的车中以一种类似笔记的方式去处理途中的风景,更偏直觉一些,就觉得自己主动地打开了一些东西。

刘商英在玛旁雍错旁现场创作

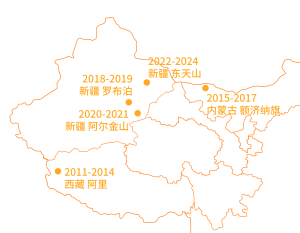

刘商英近年去往的目的地和时间

LSY:之后来到2013年,我想能不能回到阿里画一些更大的画。有这个想法对于我来说是个真正意义上的转变,因为大尺幅的绘画在现场环境里是没有办法被控制的,你画画的速度无法追上现场光影的变化。这时候就连接到我之前在移动的车里画小画的经验,我让自己置身在一个可能我控制不了的情况当中,让感受更加内化也更加直觉。这时再画大尺幅的画,我第一就不胆怯了,第二是我真正地换了一个思路去认识,不是画自然,而是在自然中画,于是就有了2013至14年在西藏阿里现场的一批大作品。

《玛旁雍错18号》,2014, 布面油画,160 × 240 cm

上:《胡杨与沙46号》(2016)在展览“绘画与游荡”现场

中:刘商英在内蒙古额济纳旗工作现场,2015

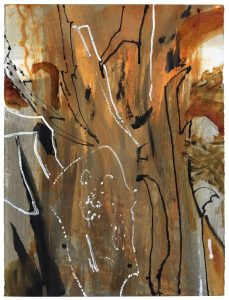

下:《胡杨与沙143号》,2017,纸本丙烯,56.8 × 75.5 cm

图片提供:星空间

上:刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

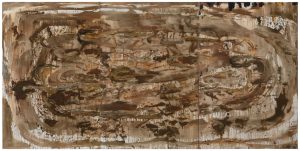

中:《荒原计划16号》,2019,布面油画、沙土,240 × 160 cm × 3

下:《荒原计划17号》,2019,布面油画、沙土,240 × 160 cm × 2

图片提供:星空间

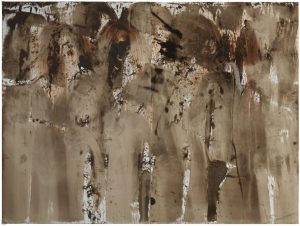

LSY:再后面在阿尔金山和东天山的两个项目里,我就会比较自然地运用这些方式。但有一个前提,每换一个环境的时候,我在一开始都是比较保守和老实的。首先你得了解这个地方,得在这呆住了,然后把刚到时候的那种游客的感觉去除后,以一种比较平静和平常的状态进入。东天山南麓《花谷道》的系列里,我用了大量山体上的天然矿粉进入到画面里来,这让绘画呈现了一种与当地自然的延展关系。

上:《天山8号》(2022)在展览“绘画与游荡”现场

下:《花谷道41号》,2024,布面油画、天然矿粉,240 × 160 cm × 2

图片提供:星空间

LSY:不同于在工作室封闭的空间,整个自然环境里的温度、湿度、气味、声音,都会进入感知系统里,拉我进到一个混合的感觉里去处理绘画。这个系列里有的画面在开始画的时候有很多的结构关系,但后来被自然的外力摧毁。画铺在地面的位置、地表的凹凸起伏、风向和雨水冲刷的走向,这些难以预料的偶然也包含着自然规律中的必然。我们总是在利用自己对这个世界的认知去建立秩序和规律,但实际上在那一瞬间会发现那些制造出的规律是无效的,或者说自然破坏了这些规律,但另外一方面又创造出一种奇特的、不确定的、令人震惊的结果和状态。这里可以回到绘画的起源,我们看拉斯科(Lascaux)洞窟壁画,无法想象它是被如何创造出来的。在15000年前,人类本能性地通过绘画就达到了对于自然生命最高形式的归纳,并在精神上和自身所处的世界真正取得了一种深刻的联系。这让我思考绘画到底需要不需要如今的训练与教育,或者要到一个什么程度才是合适的?

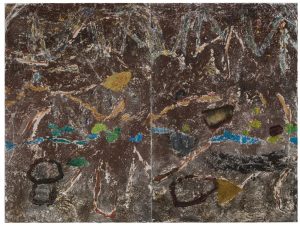

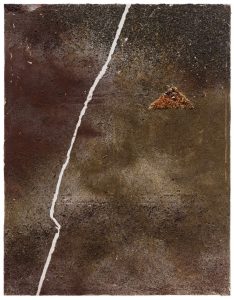

《花谷道22号》,2023

布面油画、天然矿粉、玛瑙石、干花草,180 × 140 cm

图片提供:星空间

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

图片提供:星空间

上 中:《迷途》视频截帧,2022-2024,75’49”

下:《荒原计划》视频截帧,2019-2021,46’56”

图片提供:星空间

上:“河谷与山巅”展览现场,新疆天山,2022

中:“沙子泉与祁曼塔格的彩虹”展览现场,新疆阿尔金山,2021

下:“生命场”展览现场,内蒙额济纳旗汉代红城遗址,2017

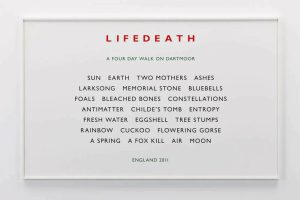

上:里查德·朗的文本作品《Life Death》,2011

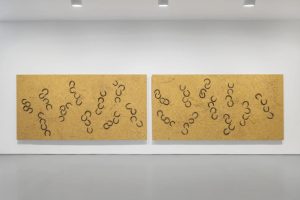

下:迈克尔·海泽的版画作品《Hollywood 24》,1975

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

图片提供:星空间