「聚像」布料堆砌的孤岛:关于黄博志的《七个在海上的人:赛鸽》

撰文:申玉亭,写作者,现就读于伦敦大学金史密斯学院策展专业。

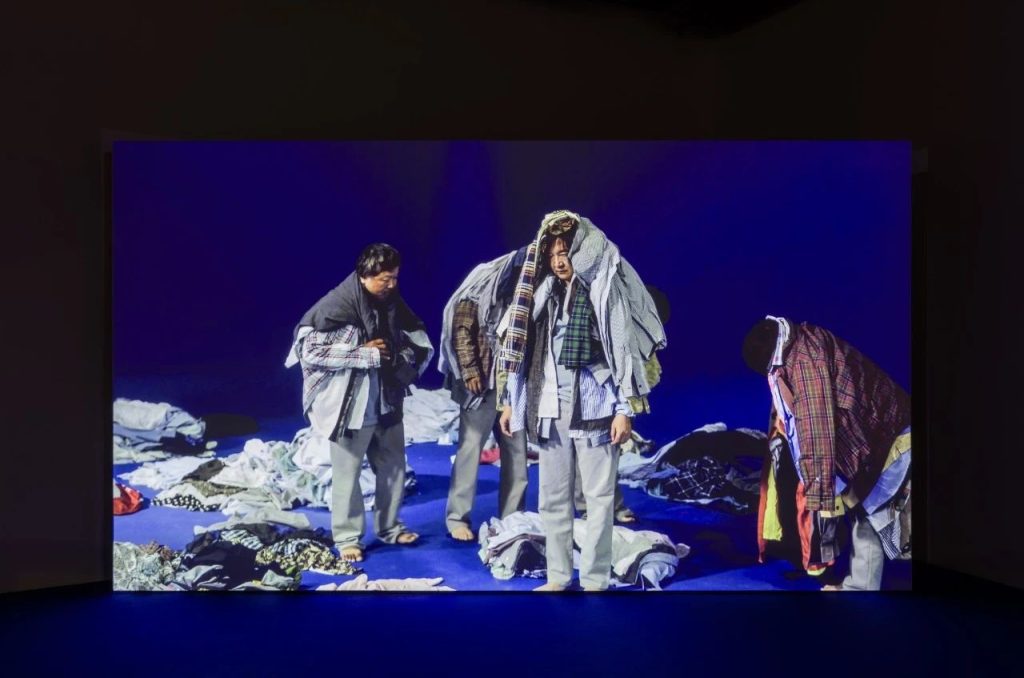

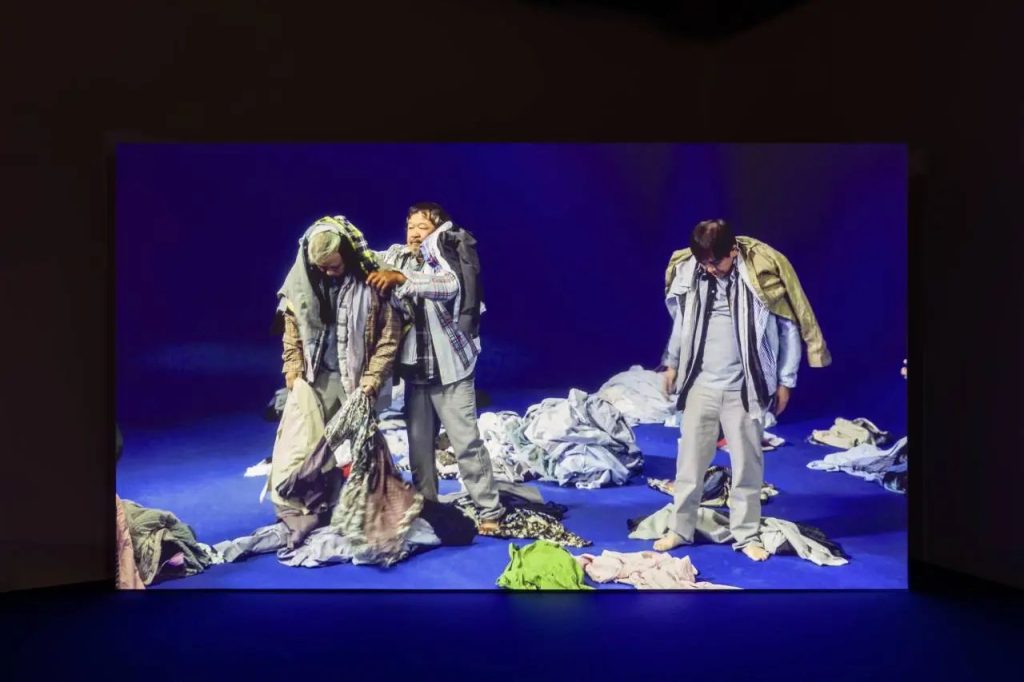

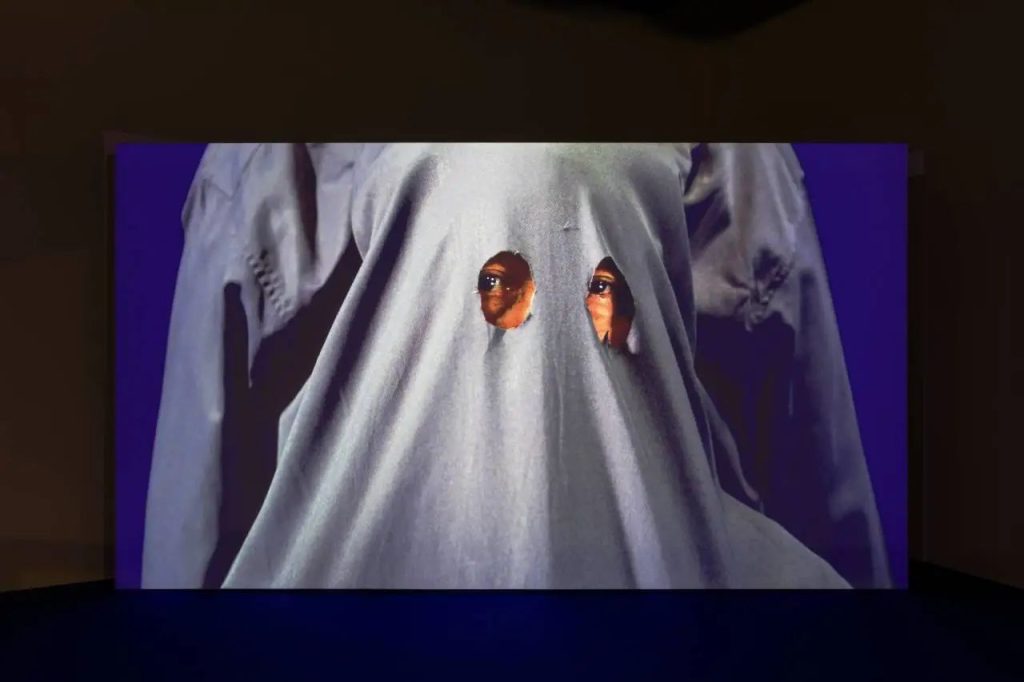

在被湛蓝包裹的场地内,表演者的身形被一件件层叠穿上的衣服掩埋,形如小山。从背后中轴剪开衣物,裸漏出皮肤,布料堆叠在肩头与肘部,像是一对沉重翅膀,也像佩戴着枷锁。表演者从由浅色衣物缝纫的巨幕中浮出面孔,继而缓缓站定、踱步四散,巨幕随之自然的被分割,如同被鸟惊后的云朵般了无影踪。相传在对赛鸽的海训中,是借由先前长时间的驯化,以饥饿和畏惧激发出最强的归巢本能,获得跨越洲际的飞行能量。而那些没能到达终点的赛鸽呢?降落 ,或是坠落。

影像《七个在海上的人:赛鸽》是中国台湾艺术家黄博志于伦敦海沃德画廊(Hayward Gallery)的个展“Waves”中的作品。影像以置景和展演的方式,抽象呈现了一个关于寻找和放逐的故事。故事的灵感来自中国香港布料商贩何应的个人史,他亦是出镜的表演者之一。何应出生于广东佛山,在回归前一行七人泅渡入港。何应是“棚仔”布料市场仅存的摊主之一,也是“棚仔反迫迁运动”的发起者。在展览的另一双屏影像作品《七个在海上的人:棚仔》中,镜头追踪和捕捉了他在逼仄的、由布料堆积划分出的市场巷道中行走与劳动。在最后一个镜头里,何应在“棚仔”市场身着由衣服分割成的布翅膀,这一幕如同《赛鸽》一片的序曲。

“棚仔”市场的历史可追溯到一九七八年,是摊商们自发组织、经营形成的交易市场,当下濒临强拆。在全球成衣产业生产链的中转站,港商在其他劳动力廉价地区设立纺织厂与成衣加工厂,外包和分包欧美订单,创造了大量财富。“棚仔”售卖的往往是俗称的“士多布”,是从各种渠道收集来的散布或港资大厂流出的尾布。布贩们如同雀鸟,啄食资本的残羹艰难为生。待售布料在市场中层叠堆砌,像一座孤岛,这座城市纺织与成衣产业的盛衰与资本全球流动的足迹,都被掩埋其中。

此次展览基于黄博志多年对于东亚成衣产业的调查与书写,这一主题最早发源于他母亲在桃园担任制衣工人的经历。他广泛的调动多种媒介进行纪录与创作,将个体的生命经验与制衣工人这一群体身份有力地编织在一起,揭示了在资本驱动下劳动者所受的动荡与剥削。在全球化宏利殆尽的当下,黄博志的作品提醒着也带领着观者回望沧海。在那涌动翻滚的浪潮中,有赛鸽或拼搏越过,或永眠与此。